手打ち蕎麦イベントの開催報告

平成30年4月4日

日本大使館は、日本料理を語る上で欠かすことのできない麺料理の中でも日本人の伝統食であり、今日でも日本人が日常的に食べる「蕎麦」にフォーカスを当てたイベントを開催しました。

【第一部:戸隠からローマへ】

3月16日、イータリーを会場にして、蕎麦の有名な産地・長野県戸隠地方から来訪した蕎麦打ち職人山口輝文氏が蕎麦の手打ちパフォーマンスを披露しました。山口氏の手さばきに会場内からは大きな拍手が寄せられました。また、長野県立短期大学の中澤教授及び長野市農業委員の塚田氏から、戸隠蕎麦の特徴や忍者の里としても知られる戸隠地方の見所が紹介されました。 17日午前中はRamen Bar Akira (Piazza Bologna店)において手打ちそばのワークショップが開催され、集まった参加者は初めての蕎麦打ちを体験するとともに、自らの手で作った蕎麦を試食し、好評を得ました。午後には、料理学校のOfficina Farneto において食文化を担当する記者やブロガーに向けに,蕎麦を含む日本食の解説の後,職人が蕎麦打ちを行いました。参加者は,熱心に蕎麦打ちの様子を眺め,本場の戸隠蕎麦の味を満喫していました。

中澤教授と塚田氏によるレクチャー(3月16日、於:イータリー)

中澤教授と塚田氏によるレクチャー(3月16日、於:イータリー)

山口氏による蕎麦手打ちパフォーマンス(3月16日、於:イータリー)

山口氏による蕎麦手打ちパフォーマンス(3月16日、於:イータリー)

酒ソムリエによる日本酒解説及び試飲(3月16日、於:イータリー)

酒ソムリエによる日本酒解説及び試飲(3月16日、於:イータリー)

手打ちそばのワークショップ(3月17日、於:Ramen Bar Akira)

手打ちそばのワークショップ(3月17日、於:Ramen Bar Akira)

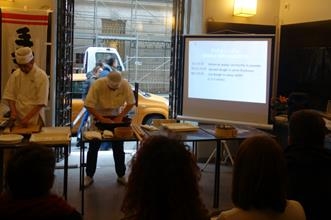

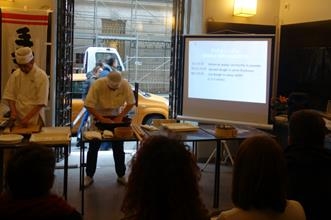

記者&ブロガー向け戸隠そば講座(3月17日、於:Officina Farneto)

記者&ブロガー向け戸隠そば講座(3月17日、於:Officina Farneto)

【第二部:蕎麦打ち名人来る!】

3月27日、これまでもキューバやアメリカで蕎麦打ちを行い、交際交流に貢献してきた宮城手打ちそば研究会の蕎麦打ち名人達により、FAO内の食堂において手打ちデモンストレーションが披露されるとともに、蕎麦の試食が行われました。当日は会場内に長蛇の列ができるほどの評判を呼びました。

更に30日には、レストランDoozoにおいて蕎麦打ちのパフォーマンスと試食が行われました。来場者は、蕎麦の歴史や美味しさのみならず、その独特の食べ方や打ち方にも大きな関心が寄せられました。

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月27日、於:FAO)

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月27日、於:FAO)

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月30日、於:レストランDOOZO)

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月30日、於:レストランDOOZO)

これらのイベント開催と連動して、ローマ市内の複数の日本食レストランの協力を得て蕎麦キャンペーンを展開し、バラエティーに富む日本食の魅力をPRしました。一連のイベントを通じて、寿司や天ぷらにとどまらない、奥深い日本食の魅力に触れて頂く貴重な機会となりました。今後も日本大使館は、ユネスコ無形文化遺産に登録されているWASHOKUを一層普及させるための活動を進めていきます。

【第一部:戸隠からローマへ】

3月16日、イータリーを会場にして、蕎麦の有名な産地・長野県戸隠地方から来訪した蕎麦打ち職人山口輝文氏が蕎麦の手打ちパフォーマンスを披露しました。山口氏の手さばきに会場内からは大きな拍手が寄せられました。また、長野県立短期大学の中澤教授及び長野市農業委員の塚田氏から、戸隠蕎麦の特徴や忍者の里としても知られる戸隠地方の見所が紹介されました。 17日午前中はRamen Bar Akira (Piazza Bologna店)において手打ちそばのワークショップが開催され、集まった参加者は初めての蕎麦打ちを体験するとともに、自らの手で作った蕎麦を試食し、好評を得ました。午後には、料理学校のOfficina Farneto において食文化を担当する記者やブロガーに向けに,蕎麦を含む日本食の解説の後,職人が蕎麦打ちを行いました。参加者は,熱心に蕎麦打ちの様子を眺め,本場の戸隠蕎麦の味を満喫していました。

中澤教授と塚田氏によるレクチャー(3月16日、於:イータリー)

中澤教授と塚田氏によるレクチャー(3月16日、於:イータリー) 山口氏による蕎麦手打ちパフォーマンス(3月16日、於:イータリー)

山口氏による蕎麦手打ちパフォーマンス(3月16日、於:イータリー) 酒ソムリエによる日本酒解説及び試飲(3月16日、於:イータリー)

酒ソムリエによる日本酒解説及び試飲(3月16日、於:イータリー) 手打ちそばのワークショップ(3月17日、於:Ramen Bar Akira)

手打ちそばのワークショップ(3月17日、於:Ramen Bar Akira) 記者&ブロガー向け戸隠そば講座(3月17日、於:Officina Farneto)

記者&ブロガー向け戸隠そば講座(3月17日、於:Officina Farneto)【第二部:蕎麦打ち名人来る!】

3月27日、これまでもキューバやアメリカで蕎麦打ちを行い、交際交流に貢献してきた宮城手打ちそば研究会の蕎麦打ち名人達により、FAO内の食堂において手打ちデモンストレーションが披露されるとともに、蕎麦の試食が行われました。当日は会場内に長蛇の列ができるほどの評判を呼びました。

更に30日には、レストランDoozoにおいて蕎麦打ちのパフォーマンスと試食が行われました。来場者は、蕎麦の歴史や美味しさのみならず、その独特の食べ方や打ち方にも大きな関心が寄せられました。

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月27日、於:FAO)

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月27日、於:FAO) 宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月30日、於:レストランDOOZO)

宮城手打ち名人達によるパフォーマンス(3月30日、於:レストランDOOZO)これらのイベント開催と連動して、ローマ市内の複数の日本食レストランの協力を得て蕎麦キャンペーンを展開し、バラエティーに富む日本食の魅力をPRしました。一連のイベントを通じて、寿司や天ぷらにとどまらない、奥深い日本食の魅力に触れて頂く貴重な機会となりました。今後も日本大使館は、ユネスコ無形文化遺産に登録されているWASHOKUを一層普及させるための活動を進めていきます。